Teil A- Übergeordnete städtebauliche Entwicklungslinien in der DDR

Teil B- Städtebauliche Entwicklung in Dresden

Teil A:

Übergeordnete städtebauliche Entwicklungslinien in der DDR

Die funktionelle Stadt I

Auf der Suche nach einer der neuen Zeit

angemessenen Architektur wandte man sich kurz nach dem Krieg wieder dem

Bauhaus-Funktionalismus zu, dessen Prinzipen Eingang in die von der internationalen

Architektenvereinigung CIAM (Congrés Internationaux d’Architecture

Moderne) verabschiedeten Grundsatzdokumente (Erklärung von La Sarraz

1928, Charta von Athen 1933) gefunden hatten. Die Architekten orientierten

sich zunächst an der Bau- und Planungstätigkeit in allen vier

Siegerstaaten. Die damals entstandenen Entwürfe verarbeiteten Planvorstellungen

von Le Corbusier, die Umgestaltung Groß-Londons oder die Konzeption

der amerikanischen Gartenstadt Radburn. Überlegungen des Städtebaus

der Sowjetunion, die nicht dem von der CIAM

formulierten Leitbild der funktionellen Stadt entsprachen wurden nicht

in die Überlegungen zum Wiederaufbau einbezogen.

Vielerorts sahen Stadtplaner und Architekten in den Kriegszerstörungen

auch die einmalige Chance mit dem Wiederaufbau eine grundlegende Umgestaltung

nach dem Leitbild der funktionellen Stadt zu verbinden. Zum Verständnis

eines fortschrittlichen Stadtaufbaus gehörten die Verbesserung der

stadthygienischen Verhältnisse als auch die Neuorganisation des Bodennutzungsgefüges

unter den Aspekten der Charta von Athen. Dazu gehörten die Anordnung

von Wohn-, Arbeits- und Erholungsflächen nach dem Prinzip der aufgelockerten

Wohngebietsbebauung, die Auflösung der Korridorstraßen, die

optimale Besonnung durch Mittel der offenen Bebauung sowie die Anlage

von breiten Grünstreifen, welche Wohnviertel in einzelne „Wohnzellen“

untergliedern sollten. Auf diese Weise sollte eine Stadtlandschaft entstehen,

die zudem als autogerechte Stadt fungierte.

Die Gestalt der Wohngebäude sowie Größe und Grundrissschema

orientierten sich am sozialem Wohnungsbau der zwanziger Jahre. Die Architektur

sollte in ihren Formen auch der angestrebten Rationalisierung des Bauprozesses

Ausdruck verleihen. Auch die Stadtkerne sollten aufgelockert gestaltet

werden, selbst Baudenkmäler als Symbole einer ungeliebten Zeit fielen

unter großen Diskussionen und Meinungsverschiedenheiten zwischen

Planern und Denkmalpflegern dem Neuaufbau zum Opfer. Häufig bildeten

Baudenkmale in Planungsüberlegungen auch Mittelpunkt einer Traditionsinsel

als Zugeständnis an den kulturellen Wert der alten Stadt.

Denkmalpflege:

Kriegsbeschädigte Baudenkmäler wurden als Symbole einer ungeliebten Zeit häufig entgültig beräumt. Ein Rekonstruktionswille war auf politischer Seite nicht wirklich vorhanden. Wenn überhaupt der Wiederaufbau eines Baudenkmal in Betracht gezogen wurde, dann als Traditionsinsel gewissermaßen als Zugeständnis an den kulturellen Wert der alten Stadt.

Teil B:

Städtebauliche Entwicklung in Dresden

Wiederaufbau in Dresden

Dresden galt vor der seiner

Zerstörung im Februar 1945 als eine europaweit bekannte Kunst- und

Kulturstadt. Niemand rechnete damit, dass es je ein solch wichtige Rolle

in der Kriegsführung der alliierten Streitkräfte spielen würde.

Dementsprechend ungläubig wurden die Zerstörungen des ersten

Luftangriffes am 07.10.1944 in der Wilsdruffer Vorstadt aufgenommen. Am

16.01.1945 folgten weitere Angriffe, schwerst getroffen wurde die Stadt

jedoch erst in der Nacht vom 13. zum 14.02.1945. Am 13.02.1945 um 22.13

Uhr 244 verursachen britische Lancaster-Bomber einen verheerenden Feuersturm.

Drei Stunden später folgte ein zweiter Angriff durch 529 Bomber.

Ca. 35000 Menschen darunter sehr viele Flüchtlinge aus den Ostgebieten

verloren ihr Leben. Die wegen ihren Stadtbildes berühmte Metropole

wurde mit einem Schlage nahezu vollständig vernichtet. Die zweite

schleichende Zerstörung durch vollzog sich im Rahmen der „Trümmerberäumung“

bis in die 1960er Jahre.

Von der Wilsdruffer Vorstadt bis zur Pirnaischen Vorstadt erstreckte sich

ein 15 km² großes Trümmerfeld. Für die große

Zahl der Opfer wurde der Städtebau verantwortlich gemacht. Die enge

Gestalt der steinernen Stadt, welche ein Entkommen vor dem Feuersturm

unmöglich gemacht hatten sowie die Innenhöfe ohne Sicherheitsausgänge

für eine Rettung sollten beim Wiederaufbau der Stadt nicht wiederhergestellt

werden.

Recht schnell nach Kriegsende gingen Vorschläge der Bürger zum

Neuaufbau bei der Stadtverwaltung ein. Sehr häufig wurde dabei die

demonstrative Abkehr von der Stadt der Vergangenheit artikuliert. Den

nachfolgenden Generationen fehlt die existenzielle Erfahrung der Feuerstürme,

wodurch häufig Kritik an der neuen Stadtgestaltung und dem Abriss

der Ruinen geübt wurde. Die Visionen der damaligen Bürger gingen

in Richtung eines zweckmäßigen Dresden, was frei und luftig,

gartenartig sein sollte. Nirgends sollte der Eindruck von Enge und Bedrückungen

herrschen. Die Stimmen zum Abschied vom altem Dresden, ohne Rücksicht

auf Geschichtliches und Liebgewonnenes klangen in den ersten Nachkriegszeiten

sehr laut. Die enormen Kriegszerstörungen hatten den Weg für

einen völligen Neubeginn frei gemacht. Andere Einschätzungen

waren weniger rigoros. Der Stadtkern könne in Form und Funktion nicht

wieder erstehen, aber der Stadtgrundriss sei aus ökonomischen Gründen

(technische Infrastruktur) und als kollektives Gedächtnis zu erhalten.

Gotthold Weicker meinte: „Sollen geschichtlich wertvolle Bauten

wie Schloss, Zwinger, Frauenkirche, Coselpalais usf. in ihrer alten Form

als Denkmal wiederhergestellt werden? Das kann man nur dort befürworten,

wo das noch vorhandene so viel Vorbild bietet, dass man einigermaßen

sicher sein kann, den Rest in Geiste der Entstehungszeit zu ergänzen,

oder wo, wie dies beim Zwinger der Fall sein dürfte, genaue Pläne

vorliegen. Verwendet man diese wiederhergestellten Bauten als Museen,

so dass also beides, Bauwerk und Inhalt, Denkmal wird, dann wird der Wiederaufbau

zu billigen sein.“ [Quelle

6, S. 201]

Die radikalste Forderung war, die Stadt zu verlegen und die Trümmer

als Mahnmale zu belassen. Neu-Dresden sollte zwischen Pirna und Meißen

auf der Schönfelder Hochfläche und am Rande der Heide neu erbaut

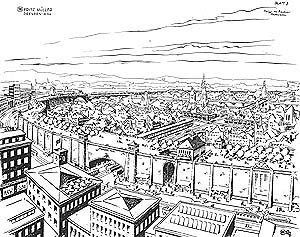

werden. Auch der Graphiker und Werbefachmann Fritz Müller forderte

in seinem „Vorschlag zum Wiederaufbau“ vom 21.06.1945 die

zerstörte Innenstadt vorläufig als „warnendes Menetekel“

bestehen zu lassen. Sein Vorschlag beinhaltete die Umfassung der Stadt

mit einem Wall, der als breiter, bepflanzter Wandelgang zu gestalten sei.

Später sollte dieser

aus Quadern und Steinen der Schuttmassen bis zu zwölf Meter Höhe

aufgeschichtete „Stadtwall“ mit kleinen Bastionen, Ausstellungsgebäuden,

Trinkhallen, Gaststätten und ähnlichem planvoll gegliedert werden.

Letztendlich müsse sich der Stadtwall als abschließender Kranz

dem Barockcharakter der alten Innenstadt anpassen.

Zusammenfassend kann gesagt werden, dass die Menschen nach dem Schock

von Februar 1945 allem Neuen eher zuversichtlich gegenüber standen.

Einige Jahre später , die gekennzeichnet waren von Provisorien und

unerfüllten Hoffnungen wurde die Identität und Heimat wieder

im Vergangenen gesucht.

Erste Entwürfe der Stadtverwaltung

In der Ratssitzung am 12.11.45 gibt der Baudirektor Herbert Conert als

Leiter des Dezernates Aufbau den ersten Bericht über den „Wiederaufbauplan“

ab. Zunächst stellt sich dieser aus einer Zusammenfassung als eine

Bilanz der Zerstörung und der ersten Aufräumungsarbeiten. Für

mittelschwer beschädigte Wohnungen wurden 2500 Baugenehmigungen erlassen.

Begonnen werden konnte aufgrund des Baumaterialmangel nur zu 50 %. 900

Baugenehmigungen wurden für Verwaltungsgebäude, Industrie- oder

Kulturbauten vergeben. Es gab ein Defizit von 80000 Wohnungen, für

deren Wieder- bzw. Neuaufbau 20 Jahre veranschlagt wurden.

Conert blieb Realist, seine Planungen beachteten den Aspekt der Anknüpfung

an die historische Stadt, was vor allem aus wirtschaftlichen Erwägungen

unerlässlich war. Andererseits wurde auch klar von einem Neuaufbau

und keinesfalls einem Wiederaufbau gesprochen. Dresden sollte als „Stadtlandschaft“

in seiner alten Bedeutung als Kultur- und Fremdenstadt wiedererstehen.

Der Naturraum der Elbe sollte hierfür bestimmend wirken. Durch den

Grünstreifen sollte die Stadt „aufgelockert“ werden,

die Industrie von den Wohngebieten getrennt, die Wohndichte herabgesetzt

und die Baublöcke entkernt werden. Allgemeine Ziele, die bereits

seit Generationen zum Allgemeingut von Städtebauern gehörten.

Conert beabsichtigt mit der Planung der Innenstadt Dresdens an die barocke

Haltung (des Maßstabs in Straßen- und Platzräumen, der

durch Baudenkmäler gegebenen Grundlinien) anzuknüpfen, um die

Kontinuität zu bewahren. Diese Absicht stand noch immer im Gegensatz

zu vielen Bürgerstimmen, in denen Visionen von einem „neuen

Dresden“ Gestalt annahmen. Die schriftlichen Ausführungen von

Conert wurden im Aufbauplan von Kurt Walter Leucht und Johannes Bronder

visualisiert und am 05.01.1946 in der Tonhalle als „Großer

Dresdner Aufbauplan“ öffentlich vorgestellt. Die Merkmale des

wenig detaillierten Planes bestanden in der Umfahrung der historischen

Nord-Süd-Achse (Prager Str./ Schlossstrasse) im Westen und Osten

und der Zusammenfassung der Baublöcke. Der Bürgermeister Walter

Weidauer inszenierte die Bekanntgabe des Planes zu einer politischen Demonstration,

die auch eine günstige Gelegenheit bot, die Beschlagnahme von Grund

und Boden bekannt zu geben.

Ideenwettbewerb 1946

Walter Weidauer rief am 18.01.1946 nicht nur Fachleute, sondern ausdrücklich

auch „Liebhaber und Laien“ zur Teilnahme am Ideenwettbewerb

zum Neuaufbau Dresdens auf. Die Ergebnispräsentation fand im Juni

1946 statt. Bis zum 10.03.1946 wurden 816 Einsendungen (~ 1000 Pläne

und schriftliche Äußerungen) gezählt. Am 15.08.1946 wurden

129 Preise und 92 Danksagungen verteilt.

Günther Trauer erhielt den höchstdotierten Preis für seine

Vorschläge zur Verkehrsplanung. Weitere Preise gingen an Gerhard

Krebs, Otto Schubert, Kurt Bärbig, und Hermann Tausch. Geringe Preise

gingen an Wolfgang Rauda und Erhard Lucas, Oswin Hempel, Siegfried Ehrlich,

Eberhard Naumann, Paul Wolf, Heinrich Rettig, Otto Gieler, Heinz Hampe,

Hanns Hopp und Otto Schweizer, Namen, die in der späteren Planungsgeschichte

mitunter häufiger auftauchen werden. In zahlreichen Beiträgen

spiegelt sich der von Weidauer vehement verfochtene Abschied von der überkommenen

Stadt wieder, der auch die Diskussion der folgenden vier Jahre bestimmen

wird, um dann im Wettbewerb zur „städtebaulichen Neugestaltung“

vom Herbst 1950 nochmal voll zur Geltung zur kommen.

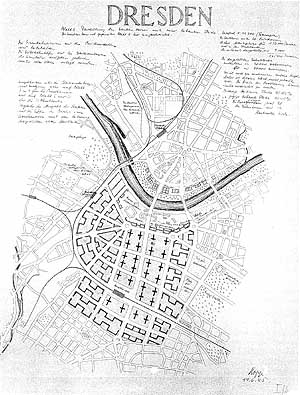

Dem behutsamen Vorgehen von Gerhard Krebs stehen Entwürfe wie von Hopp und Schneider entgegen. Hanns Hopps Plan sieht am Elbufer ein Gelände „der Ruinen, Restaurationen und Bauten der Gemeinschaft (neben Zwinger, Oper und Schloss kaum historische Gebäude) vor. Die gesamte Innenstadt (später „Zentraler Bezirk“ genannt) ist gekennzeichnet von kreuzförmigen Bürohochhäusern und mäandrierenden Wohnblöcken mit 20000 Wohnungen. Zukünftig sollen nur 10-15 % der Fläche bebaut werden im Gegensatz zu den ehemals 90-95 %. In Hopps Entwurf erinnert kein Straßenzug und kein historisches Gebäude an überlieferte Stadt. Stattdessen ist Dresden in Le Corbusiers Visionen einer ville radieuse umgesetzt worden

Entwurf zum Wiederaufbau von Hanns Hopp, Juni

1945

Darstellung des Neubaukernes mit seiner bebauten Fläche: Hopp errechnet

20.000 Wohnungen für 80.000 Menschen auf einer Fläche von 10

- 15 % gegenüber der historischen Bebauungsfläche von 90 –

95 %

Erst in späteren Fassungen erhält der Kern der Stadt (Altstadt) die historische Blockbebauung wieder.

Herbert Schneiders Entwurf unterscheidet sich grundlegend, das historische Ensemble an Elbe bleibt bestehen, die Innenstadt wird vom Hauptbahnhof fächerförmig erschlossen und über die Prager Straße und den Ring weitergeführt. Sie öffnet sich trichterförmig zu einem neuem platzartigen Straßenraum, der vor dem Schloss endet. Das Taschenbergpalais ist auch in diesem Plan aufgegeben. Lediglich in der Kernstadt, der Südstadt und in der Johannstadt erinnert die Wiederaufnahme von Blockstrukturen an die historische Stadt.

In den ersten Nachkriegszeiten werden sehr viele konträre Meinungen diskutiert. Im Herbst 1949 wird eine Bauausstellung in Dresden unter Motto „Neues Bauen – Neues Leben“ geplant.

Die Wende in der Stadterneuerung

Am 11.02.1946 wird die „Neuaufbau GmbH“ gegründet, die mit der Aufstellung eines Generalplanes betraut wurde. Dieser war für die Darstellung eines zukünftiges Bild der städtebaulichen Entwicklung unter Einbeziehung der politischen Erkenntnisse sowie wirtschaftlichen und technischen Gegebenheiten als auch unter den finanziellen Möglichkeiten verantwortlich.

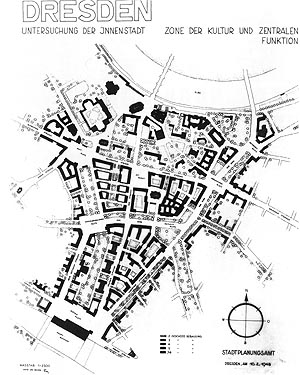

Conert stirbt am 07.06.1946. Noch rechtzeitig zur Ausstellung „Das neue Dresden“ erscheinen am 16.06.1946 als kleine Schrift seine „Gedanken zum Wiederaufbau Dresdens“. Die Ausstellung wir am 20.06.1946 durch Walter Weidauer eröffnet, der sich jedoch deutlich von Conerts Vermächtnis distanziert. In den Plänen von 1946 und 1947 wird die Kontinuität des überkommenen Stadtraumes in Sinne von Conerts Überlegungen dagegen noch belegt. Einzelne Gassen wurden hierbei aufgegeben, aber auf der Grundlage der historischen Straßenzüge soll durchgängig eine Blockbebauung mit viergeschossiger Bebauung und Satteldach wiederaufgenommen werden. Neue Dominanten werden vermieden, stattdessen sollen alle historischen Bauten rekonstruiert werden. Erst im Laufe des Jahres 1947 erfolgt ein entscheidender Wandel der Planungsziele. Hans Wermund wird am 30.10.1947 Stadtbaurat. Seine Sich der Dinge wird als eher nüchtern und wirtschaftlich-technisch denkend beschrieben. Die Leitung des Stadtplanungsamt übernimmt Kurt W. Leucht, unterstützt durch Johannes Hunger und Johannes Bronder. Die „Untersuchung der Innenstadt“ vom 10.02.1948 dokumentiert erstmalig den neuen Ansatz zu einem völlig neuen Raumgefüge. Die schrittweise Weiterentwicklung der darin geäußerten Gedanken führten zur „sozialistischen Stadt“ der frühen fünfziger Jahre.

“Untersuchung der Innenstadt – Zone der Kultur und Zentralen Funktion“ von Kurt W. Leucht im Stadtplanungsamt, 10.02.1948

Leucht spricht in seinen Texten von dem 1934 von Wolfgang Bangert und Eugen Blanch in Köln geprägten und 1940 von Wilhelm Wortmann in Bremen und Hans Berhard Reichow in Stettin weiterentwickelten Leitbild der Stadtlandschaft. Leucht überträgt dieses Konzept in leicht veränderter Form auf Dresden, indem er vom Stadtlandschaftsraum spricht, der in überschaubare „Stadtlandschaften“ zu 30000 Einwohner gegliedert ist. Diese auch Stadtschaft genannte Einheit besteht aus „Funktionszellen“ zu 3000 bis 6000 Einwohner und entspricht einer Grundschuleinheit. Leuchts Planungsabsichten unterscheiden sich weder in den Formulierungen noch in den Plänen von denen in den anderen drei Besatzungszonen. Ähnliche Ziele verfolgt auch die „Freie Arbeitsgemeinschaft Neuaufbau“ unter Vorsitz von Mart Stam.

Entwurf zum Wiederaufbau der Innenstadt von

Mart Stam, um 1948

Aufgabe fast aller historischen Spuren, die Altstadtgrenzen sind nicht

mehr erkennbar, Altmarkt und Neumarkt sind aufgegeben, Zeilenbausweise

als charakteristische Bebauungsstruktur

Leucht fordert die Auflösung der jahrhundertealten Grundstücksgrenzen. Sein Ziel ist eine lebendige, menschliche und fortschrittliche Stadt , wobei mit fortschrittlich der ökonomische Aspekt bedacht wird.

Noch bis zum Frühjahr 1950 galt

für Dresden unangefochten das Leitbild der aufgelockerten Stadt.

Diese „Auflockerung“ zeigte sich auch in dem großzügigen

Umgang mit den verbliebenen Ruinen. An der Elbe verblieben nach diesen

Plänen nur noch der Zwinger, die Hofkirche, das Ständehaus und

die Kunstakademie. Stams und Leuchts Pläne sind nur zwei Varianten

desselben Themas.

Die Reise nach Moskau und die 16 Grundsätze des Städtebaus erzwangen

später die Absage vom Leitbild der „Stadtlandschaft“.

Alle Planungsunterlage des Jahres 1949 wurden in der „Ausstellung

der generellen städtebaulichen Planung für Neuaufbau der Stadt

Dresden“ von 7.5.-15.6.1950 gezeigt. Die Bürgerbeteiligung

allerdings war mäßig. Die meisten Anmerkungen wurden zu Verkehrs-

und Eisenbahnfragen und zur Bewahrung des Erbes abgeben.

Es sollte nunmehr ein Wettbewerb zur Erlangung von Entwürfen für

den städtebaulichen Neuaufbau der Stadt Dresden ausgeschrieben werden.

Quellen / Literaturtipps: