Kurzcharakteristik

Beschreibung

Bauen in der „Dresdner Tradition“

Mit der Grundsteinlegung der Westseite Altmarkt 1953 begann der Neuaufbau

des Stadtzentrums von Dresden. Eine sechsgeschossige Bebauung bildet die

westliche Platzfront des Altmarktes über eine Länge von 183

m mit Wohnungen sowie ein- und zweigeschossigen Läden.

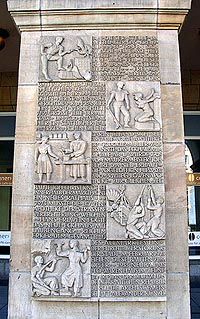

Das Warenhaus Centrum bildet den Abschluss der Altmarktbebauung auf der

Nordwestseite. Der Kopfbau verfügt über zwei durch Kolossal-Lisenen

vertikal gegliederte Fassaden. Die Rundbogenarkaden sind in der Erdgeschosszone

hervorgezogen und in Sandstein ausgeführt. Unter den Arkaden wurden

Sandsteinreliefe als Dekorationen vorgehangen. Der Zugang zum Gebäude

erschließt sich unter der Arkadenzone in eine weiträumige Empfangshalle.

Die in ocker gehaltene Sandstein-Putzfassade ist mit bildhauerischen

Schmuckelementen, geschmiedeten Fenstergittern, Erkern und Balustraden

gestaltet und bildet so die Fortsetzung der Altmarktwestseite. Im Segmentbogengiebel

der Ostfassade des Warenhauses sind auf einem von heraldischen Löwen

gehaltenen Wappen die vier Jahreszahlen „1956“, „1324“,

„1945“ und „1206“ abgebildet.

Die Bauweise entspricht dem in den frühen 1950er Jahren propagierten

Stil der „Nationalen Tradition“, wobei hier besonders auf

die Dresdner Barocktradition Bezug genommen wurde. Die Verwendung von

Sandstein sollte als Mittel zum Wiederaufklingen der Dresdner Atmosphäre

dienen.

Hans Gericke, stellvertretender Direktor des Forschungsinstituts für

Theorie und Geschichte der Baukunst der Deutschen Bauakademie, entwickelte

1953 eine „Methodik zur Ermittlung der fortschrittlichen örtlichen

bzw. bezirklichen Traditionen“. Hierfür führt er für

die Planungen in Dresden sieben Punkte auf.

1. Massenaufbau: Das Einzelhaus ist das überwiegend 3 bis 4 geschossige

Traufenhaus in symmetrischer Gliederung. Die Mittelachse wird in Dresden

häufig durch vergrößerte Fensterformate unterstrichen.

Die Straßenfront ist bewegt, durch vielfach stark individuelle Ausbildung

der Einzelhäuser, wozu starke Höhenunterschiede beitragen. Der

Straßenaufbau ist vertikal betont.

2. Straßencharakter: Die Straßen sind schmal und in der Linienführung zumeist unregelmäßig, wie auch die Plätze, die vielfach geschwungene Wände zeigen. Vorwiegend im südöstlichen Teil des Bereiches finden sich Laubengänge.

3. Material: Werkstein (Sandstein und Porphyr) findet als Sockel und vornehmlich bei allen Einfassungen Anwendung. Die Wandflächen sind verputzt.

4. Dachformen und Dachausbildungen: Die Dachformen sind mannigfaltig und tragen zu bewegten Umrissen bei. Die Dachneigung beträgt bis zu 45°. Frontispiz und Dachgauben in vielfältigen Formen sind zumeist geschwungen. In Dresden überwiegt das Mansarddach.

5. Fassadenbewegungen, Risalite, Erker: In großen Teilen des Gebietes zeigen sich starke Risalitbildungen sowie die häufige Verwendung von Pilastern. An ihre Stelle tritt – vornehmlich in den südlichen Gebietsteilen – der Erker in vielfältiger Gestaltung auf.

6. Gesimse: Es zeigen sich stark profilierte Gesimse, vorwiegend über dem Sockelgeschoss und als Traufgesims; gelegentlich auch zur Begrenzung des oberen Geschosses.

7. Fenster und Türen: Die Fenstergrößen sind in den Geschossen unterschiedlich. Ihre Einfassungen sind zumeist in der betonten Gebäudemitte reich profiliert und durch plastische Bekrönungen geschmückt. Die seitlichen Fassadenflächen haben vielfach Putzfelder, die Fenster breite unprofilierte Faschen. Bei reicher gegliederten Gebäuden treten mannigfaltige Formen ovn Fensterverdachungen besonders im Mittelteil auf. Die Türen, zumeist als Portale ausgebildet, sidn reich und mannigfaltig gestaltet.

(aus: Durth, Werner, Düwel, Jörn u. Gutschow, Niels: Aufbau - Städte, Themen, Dokumente. Architektur und Städtebau der DDR, Band 2. Frankfurt/ Main, New York. 1998. S. 454)

Diese Merkmale sind in den Entwürfen zur Gestaltung der Altmarktbebauung ablesbar.

Mit der Grundsteinlegung für das Nationale Aufbauwerk (Altmarkt) war die Phase intensiver Suche nach „Ideengehalt“ und „nationalen Traditionen“ abgeschlossen. Mit der Planung von Johannstadt ab 1956 verlieren „Nationale Traditionen“ an Bedeutung.

Denkmalpflege:

Die Bebauung des Dresdner Altmarktes steht unter Denkmalschutz. Sie bildet besonders durch ihre Gestaltungsmittel ein Zeugnis des Bauens in den 1950er Jahren. Besonders das Bauen nach der „Dresdner Tradition“, d.h. die Anlehnung an die barocke Bautradition und deren Weiterentwicklung in neuen Elementen zeigt sich sehr deutlich an diesen Bauwerken. Besonderer Augenmerk liegt hierbei an den Dekorationselementen, den geschwungenen Dachformen, der Verwendung des Baumaterials Sandstein als dem traditionellen Baustoff in Dresden. Die Altmarktbebauung war als Nationales Aufbauwerk Mittelpunkt der Planungen in den Nachkriegsjahren. Insbesondere die Frage nach dem in den 16. Grundsätzen des Städtebaus geforderten Demonstrationsplatz wurde stark diskutiert und in Form der Altmarktbebauung letztendlich zur Ausführung gebracht. Diese Bebauung ist nicht nur ein lokales Anliegen gewesen, sondern ein nationales.

Literatur: